最近仕事で死ぬことについて考えることがきっかけで『ホスピスのこころを大切にする病院』を読みました。

(僕は本業で福祉関係の仕事をしています。僕のプロフィールはコチラ。)

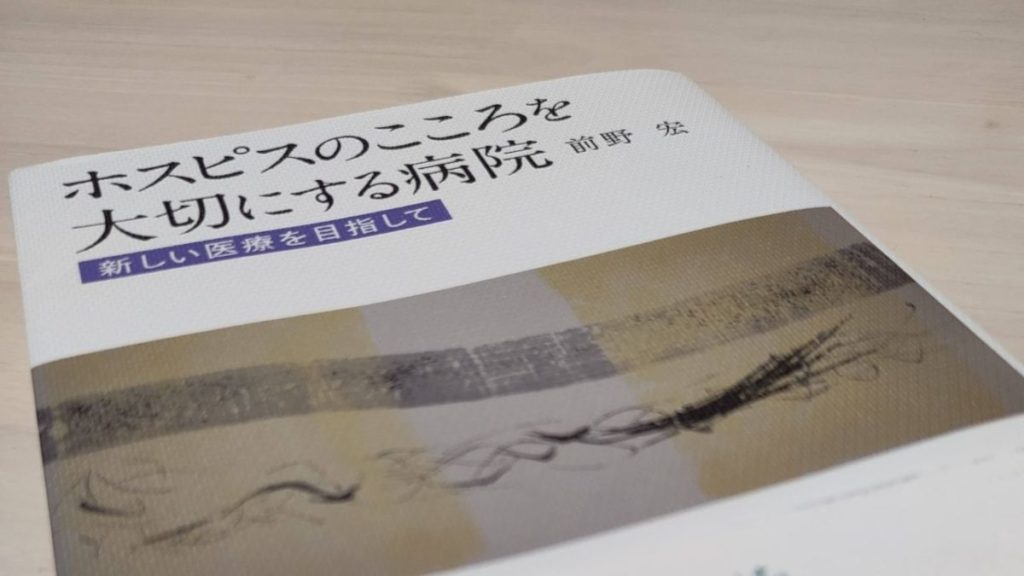

『ホスピスのこころを大切にする病院』は札幌南徳洲会病院の総長、前野宏さんが書かれた本。

病院・ホスピス病棟の立ち上げや患者さんとの関わりの事例などを通じて、南徳洲会病院の理念「ホスピスのこころを大切にする病院」について知ることができる一冊です。

組織運営者や責任者・対人援助技術に関わる人・死について考えたい人にはヒントになる1冊なので、気になる人にはぜひ読んでみて欲しい一冊ですね。

読了して、“ケアワーカー”・”ソーシャルワーカー”・”30代男性”として大切だと思ったポイントをまとめたので、この本が気になる人はぜひ最後までお付き合いください!

そもそもホスピスとは?

ホスピスとは、

- 終末期(余命がおおよそ半年程度)になった人に対して、

- 感情的・精神的な要求をくみ取り、

- QOL(クオリティーオブライフ・人生の質)を維持・向上する

ことに焦点を当てた医療の一種とされています。

“病気を治すこと”を目的とした医療ではなく、”痛みなどの症状を緩和する”ことを目的とした緩和ケアが中心となる場所ですね。

感情的・精神的なニーズを汲み取った上でQOLの維持・向上が求められる場所ということで、福祉的な視点が求められる場ではないかと思います。

福祉職と視点が似ているので、福祉職が読んでも参考になる本だと思いました。

30代、男性として『ホスピスのこころを大切にする病院』で重要と感じたポイント

30代の男性が末期がんで亡くなった事実

本の中で、末期がんで30代の男性が亡くなった事例について書かれていました。

僕も気がつけば32歳。

自分もいつどうなるか、わからないなーというなんとも言えない不安を感じたのと同時に、出来るうちにやりたいことをやっておこうと思いました。

“人はいつか死ぬ”

当たり前の事なんですが、いざそれを意識すると今やれることは今やっちゃおうと思えてよかったです。

「気付き」と「感動」に「行動」が伴わないと、感性は完成しない

この本に限らず、様々な場面で起きる「気付き」と「感動」。

すごくモチベーションになりますが、それを実際に行動に移さなければ成長に繋がりにくいということですね。

この前読んだ『アウトプット大全』にも行動することの大切さが書かれていました。

『感動や気付きを得たら、小さくてもいいから行動に移す。』

忘れずに習慣にしていきたいですね。

ケアワーカー・ソーシャルワーカーとして重要だと感じたポイント

介護福祉士・社会福祉士として仕事をする上で重要だと感じたポイントもまとめてみました。

“何かすること”と同じくらい”そこにいさせてもらうこと”は重要

この本で一番の気付きを得たのが、”何かをすること”と同じくらい”そこにいさせてもらうこと”が重要であるということ。

相手と同じ目線で支援するためには、当然相手のそばにいて話を聞かなければニーズをとらえることはできません。

自分が同じ場所にいさせてもらえる人間であるよう、

- 重すぎず・軽すぎずの雰囲気で

- 相手が嫌にならない適度な距離間で

- どのような気持ちで接すればいいのか

を考えながら相手と接することが大切なんですね。

無理に何かをしてあげる必要はなく、ただそこにいて一緒の時間を過ごすということも立派な支援であるということを忘れ時に仕事にあたりたいなぁと思いました。

ケアに関わる人に必要な10個の”人間力”

『ホスピスのこころを大切にする病院』では、ケアに関わる人が持つべき10個の人間力についてあげていました。

- 聴く力

- 共感する力

- 受け入れる力

- 思いやる力

- 理解する力

- 耐える力

- 引き受ける力

- 寛容な力

- 存在する力

- ユーモアの力

人と関わる力において意識しておきたい力ですね。

最後のユーモアの力が入っているのが素敵だと感じました。

前段の”そこにいさせてもらう”人間である為にはこの人間力がとても大切ですね。

自分も様々な場面でこの人間力を高めていけるよう、心がけていきたいです。

患者さんのさりげない一言が仕事を継続する糧になる

患者さんや利用者さんがさりげなくはなった一言がすごいモチベーションになって、仕事の原動力になる。

福祉職で利用者さんと長く関わっている人なら、わかる人も多いのではないでしょうか?

自分もデイサービスで介護員兼相談員として入浴介助で様々な問題に当たったことがありました。

家族さんから厳しい一言を頂いたこともありましたが、真摯に向き合った結果、

「あなたに任せてよかった。」

と利用者さん、ご家族さんから言ってもらえたことを思い出しました。

デイサービスを離れた今もご家族さんが話しかけてくれるのは本当に嬉しいですね。

仕事なので当然給料も大事なのですが、こういったお金で買えない体験をできるのは一生の宝物だなぁと思います。

組織の運営・責任者として考えるべき3つのポイント

組織を運営していく上で大切なポイントが3つ挙げられていました。

- 組織が成長発展すること

- 組織の質を高めること

- 組織が経営的に成り立つこと

自分も気づけば在職10年を越して中間管理職となっていました。

組織にいる人間として、こういったことを考えて業務にあたろうと思います。

また、本の中に出てきた、”真のチームは円熟した個人である”という考え方も大切だなぁと感じました。

こちらも今後の業務で意識していきたいポイントですね。

グリーフケアの重要性

家族などの大切な人を亡くした人に対する支援、”グリーフケア”。

“死”について語ることがタブー視されがちな日本ではなかなかこのグリーフケアが進んでいないように感じます。

福祉職に限らず、“死生観”について考える機会が少ないんじゃないかなぁと思うんですよね。

現在仕事で死について語り合う”デスカフェ”というものを企画しているんですが、こういった取り組みがあっちこっちであれば面白いなーと思ってます。

「デスカフェって何…?」

という人はこちらのポータルサイトがわかりやすく解説していたので、チェックしてみてもらえれば幸いです。

“人生の終わり”を考えること=自分を内省する機会

終末期の支援の事例を読んでいると、

「自分はどんな終末を迎えたいんだろうか?それまでに何をしたいんだろうか?」

ということが頭をよぎりました。

大学生時代、〆切が近くなってレポートに手が付くように、いつ来るかわからない”死”という〆切を意識することで、やり残したことが無いように今できることをやろうというモチベーションに繋がりました。

興味がある人はぜひ読んでみていただければ幸いです。

それでは、今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。